Nach der überraschenden Übernahme von Arduino durch Qualcomm war klar: Da kommt was. Und jetzt ist er da. Der erste große Wurf aus dieser neuen Kombi:

Der Arduino UNO Q

Was ist der Clou? Der UNO Q ist nicht einfach nur ein UNO mit neuem Namen. Das Ding hat zwei Gehirne!

Zum einen der Qualcomm Dragonwing QRB2210 Quad-Core ARM-Prozessor (MPU) als Linux-System für die cleveren Sachen und einen klassischen STM32U585 Mikrocontroller (MCU) für die Echtzeit-Spielereien.

Klingt erstmal wild – ist es auch. Aber genau das macht ihn spannend für alle, die beide Welten kombinieren wollen. Informationsquelle und alle Details siehe UNO Q | Arduino-Dokumentation

In diesem ersten Beitrag möchte ich zeigen, dass die vertraute Arduino-Welt weiterhin besteht und neue sowie bestehende Projekte (fast) wie gewohnt in der Arduino IDE zum Laufen gebracht werden können. Außerdem erläutere ich, wie der UNO Q als Mini-PC eingesetzt werden kann und wie die neue Arduino App Lab Anwendung eine völlig neue Art der Entwicklung ermöglicht.

Getestete Hardware:

Derzeit konnte ich mir den Arduino UNO Q nur in der Version: „2 GB LPDDR4 RAM mit 16 GB eMMC Speicher vom Typ ABX00162“ kaufen. Die Variante 4 GB / 32 GB soll aber noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Als Netzteil habe ich das Raspberry Pi, USB-C 5V 5A verwendet

Das USB-C Hub mit HDMI Ausgang, SD Card Steckplatz, weiteren Typ A und C Schnittstellen, das extern mit Strom versorgt werden kann und im Video zu sehen, ist das HODO USB C Hub

Betreffend der Frage welche USB-C Hub‘s funktionieren:

- Technisch gesehen benötigen wir Hubs, die Power Delivery (PD), Videoausgabe und Datenübertragung gleichzeitig beherrschen. Leider funktionieren nicht immer alle Anschlüsse zuverlässig. Ob HID (Human Interface Device – z.B. USB-Maus/Tastatur)

erkannt werden, hängt stark vom verbauten Chip im Hub ab. - Es gibt derzeit keine definitive, von Arduino gepflegte „funktionierende Hub“-Liste für den UNO Q.

- Am sichersten könnte sein:

- Hubs mit guter Spezifikation (PD + Video + Daten) wählen

- Arduino im Set mit Netzteil und Hub kaufen

- Modelle suchen, bei denen andere Nutzer explizit mit dem UNO Q erfolgreich waren (Foren, Reddit, YouTube)

- Eigene Tests machen (z. B. Tastatur + Maus + Monitor anschließen)

Auf der YouTube Seite bei den Kommentaren wurde von einem Hama Hub mit PD gesprochen, das zwar am HDMI Port ein Signal bekommen hat, aber Tastatur und Maus nicht funktionieren.

⚠️ Wichtiger Sicherheitshinweis zur Spannung (5V-Toleranz)

Beim Basteln mit dem neuen Arduino Uno Q gibt es eine wichtige Besonderheit bei der Stromspannung zu beachten, damit dein Board keinen Schaden nimmt:

- Logikpegel: Der Uno Q arbeitet intern mit einer Spannung von 3,3 Volt. Das bedeutet, wenn ein Pin auf

HIGHgesetzt wird, gibt er 3,3V aus. - Digitale Pins: Die digitalen Anschlüsse sind 5V-tolerant. Das bedeutet, du kannst viele herkömmliche 5V-Erweiterungen (sogenannte Shields) anschließen, ohne den Chip zu beschädigen.

- Analoge Eingänge (A0 bis A5): Hier ist absolute Vorsicht geboten! Diese Pins sind nicht uneingeschränkt 5V-tolerant.

- Grenzwerte beim ADC (Analog-Digital-Wandler): Sobald du einen Pin für analoge Messungen konfigurierst (den sogenannten ADC – Analog-Digital-Converter), darf die Spannung an diesem Pin 3,6 Volt nicht überschreiten. Dieser Wert ergibt sich aus der internen Versorgungsspannung (VDD – Voltage Drain Drain) plus einem kleinen Puffer von 0,3 Volt.

Das Risiko: Eine Spannung von 5V an einem analogen Eingang kann den Chip dauerhaft beschädigen oder zumindest deine Messergebnisse komplett verfälschen. Prüfe also vor dem Anschließen von Sensoren immer genau, ob diese mehr als 3,3 Volt ausgeben.

Erste Testreihe mit Arduino IDE:

Die vertraute Arduino-Welt: Arduino bleibt offen, bleibt bastelfreundlich, bleibt „Prilchen-kompatibel“.

Der UNO Q kommt im klassischen UNO-Formfaktor daher – gleiche Größe, gleiche GPIO-Anschlüsse, gleiche Pinbelegung. Das heißt: Deine alten Shields, Breakout-Boards und Breadboard-Setups passen weiterhin wie angegossen. Kein Umbau, kein Adapter-Zirkus. Einfach einstecken und mit der Arduino IDE loslegen.

Dann werde ich mal testen ob dem so ist.

Vorbereitung in der Entwicklungsumgebung Arduino IDE:

Library für das Board installieren

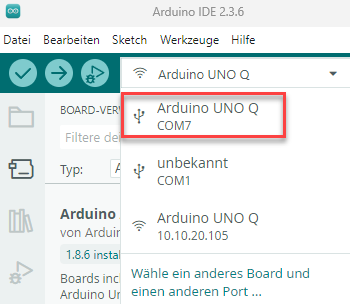

Nun den Uno Q per USB anschließen und in der IDE normal das Board und die Schnittstelle einstellen:

Entweder ein Beispiel Sketch wählen, das mit der Library installiert wurde oder

dieser Test Quellcode für Laufschrift auf Matrix:

#include "ArduinoGraphics.h"

#include "Arduino_LED_Matrix.h"

ArduinoLEDMatrix matrix;

void setup() {

matrix.begin();

// Matrix vorbereiten

matrix.beginDraw();

matrix.stroke(0xFFFFFFFF); // Weiß

matrix.textScrollSpeed(25); // Scrollgeschwindigkeit

matrix.endDraw();

}

void loop() {

displayScrollingText(" Willkommen bei Prilchen tueftelt ");

delay(2000); // Pause zwischen Durchläufen

}

void displayScrollingText(String text) {

matrix.beginDraw();

matrix.stroke(0xFFFFFFFF);

matrix.textScrollSpeed(99); // Optional: schnellerer Lauftext

matrix.textFont(Font_5x7); // Standard-Schriftart

matrix.beginText(0, 1, 0xFFFFFF); // X, Y, Farbe (weiß)

matrix.println(text);

matrix.endText(SCROLL_LEFT);

matrix.endDraw();

delay(1000); // Wartezeit für das Laufband

}

Nach dem Upload läuft der Text ohne Reset und Wartezeit sofort über die Matrix los. 🙂 Prima!

Test mit angeschlossenen Sensor an den GPIO Schnittstellen.

Da habe ich den CO₂-Sensor aus dem schon beschriebenen Projekt mit dem funktionierenden Sketchen für Arduino UNO und UNO R4 Wifi ausprobiert:

Arduino-Projekt: Werte der Luftqualität mit ENS160 und AHT21 messen und auswerten

Im ersten Sketch wurde gezeigt wie der Senor die Daten beider Sensoren ausliest und im Seriellen Monitor anzeigte. Abweichend von meiner alten Anleitung änderte ich den I2C Anschluss von A4 auf SDA D20 und von A5 auf SCL D21.

Ausführung: Ein Upload war ohne Probleme möglich

Problem: aber im Seriellen Monitor wurde nichts angezeigt? Schade

Status: Das Problem ist bekannt und wird bereits im Arduino-Forum diskutiert. Ein entsprechendes Update zur Behebung ist in Arbeit und soll in Kürze veröffentlicht werden.

Was kannst du tun? Bis zum Update kannst du alternativ die LED-Matrix zur Visualisierung mit diesem funktionierenden Sketch nutzen:

#include <Wire.h>

#include <SparkFun_ENS160.h>

#include <Adafruit_AHTX0.h>

#include "ArduinoGraphics.h"

#include "Arduino_LED_Matrix.h"

// Sensoren und Matrix initialisieren

SparkFun_ENS160 ens160;

Adafruit_AHTX0 aht;

ArduinoLEDMatrix matrix;

void setup() {

Wire.begin();

matrix.begin();

displayScrollingText("Starte Sensorcheck...");

// ENS160 starten

if (!ens160.begin()) {

displayScrollingText("ENS160 nicht gefunden!");

while (1);

}

ens160.setOperatingMode(SFE_ENS160_RESET);

delay(100);

ens160.setOperatingMode(SFE_ENS160_STANDARD);

// AHT21 starten

if (!aht.begin()) {

displayScrollingText("AHT21 nicht gefunden!");

while (1);

}

displayScrollingText("Sensoren bereit!");

}

void loop() {

// AHT21-Daten

sensors_event_t humidity, temp;

aht.getEvent(&humidity, &temp);

float temperature = temp.temperature;

float humidityVal = humidity.relative_humidity;

// ENS160-Daten

if (ens160.checkDataStatus()) {

int co2 = ens160.getECO2();

int voc = ens160.getTVOC();

// Anzeigen auf Matrix

displayScrollingText("Temp: " + String(temperature, 1) + " C");

displayScrollingText("Feuchte: " + String(humidityVal, 1) + " %");

displayScrollingText("CO2: " + String(co2) + " ppm");

displayScrollingText("VOC: " + String(voc) + " ppb");

} else {

displayScrollingText("ENS160 keine Daten!");

}

delay(2000); // Pause

}

void displayScrollingText(String text) {

matrix.beginDraw();

matrix.stroke(0xFFFFFFFF);

matrix.textScrollSpeed(75);

matrix.textFont(Font_5x7);

matrix.beginText(0, 1, 0xFFFFFF);

matrix.println(text);

matrix.endText(SCROLL_LEFT);

matrix.endDraw();

delay(1000);

}

Funktioniert:

Status und Werte auf der Matrix als Laufschrift zu sehen

Zweite Testreihe: Arduino mit neuer Entwicklungsumgebung App Lap

Eine neue Entwicklungsumgebung ist gleichzeitig mit erschienen. Dazu kommt nun auch noch das neue Arduino App Lab, eine Entwicklungsumgebung die dir Einzelzugriff oder auch Zugriff auf beide „Gehirne“ gibt – den klassischen Mikrocontroller und das Linux-System.

Du kannst dann Projekte nahtlos kombinieren. Somit trifft Echtzeitsteuerung dann auf High-Level-Intelligenz. Mal sehen wie das geht.

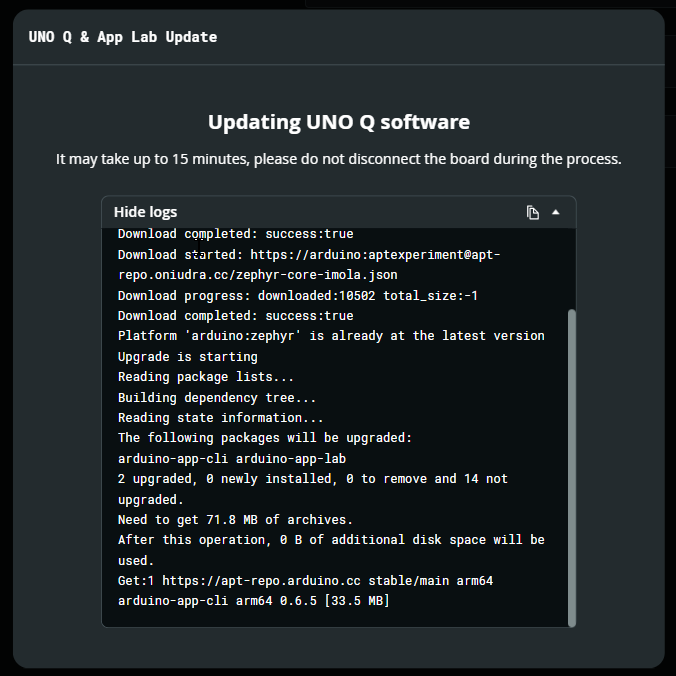

Jetzt aber erst mal Updates und dann eine erste App nur mit MCU

Erster Start:

Linux Update:

Erster Start der App Lab und schon wird auf externes Linux Update per Flasher aufgefordert. Also raus aus der App Lab und diese gut dokumentierte Anleitung ausgeführt:

Linux Update: Flashing a New Image to the UNO Q | Arduino Dokumentation

Applikationen werden installiert:

Zweiter Start der App Lab. Wieder Tastatur Sprache und Wifi.

Danach Applikationsupdate. (Auch App Lab erhält ein Upgrade)

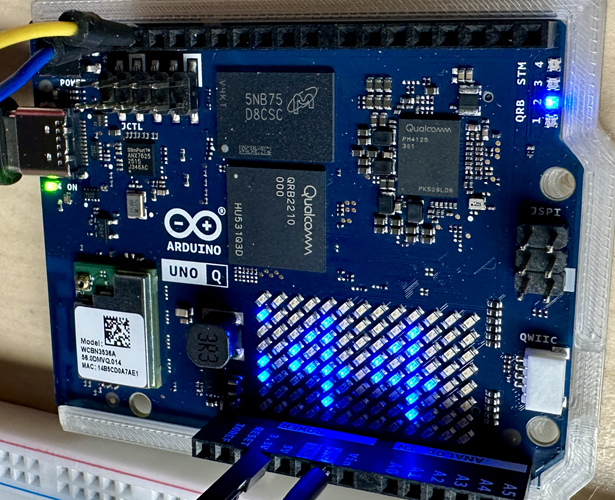

Den Lese und Schreibzugriff zeigt das Board, blinkend an der zweiten blauen QRB LED

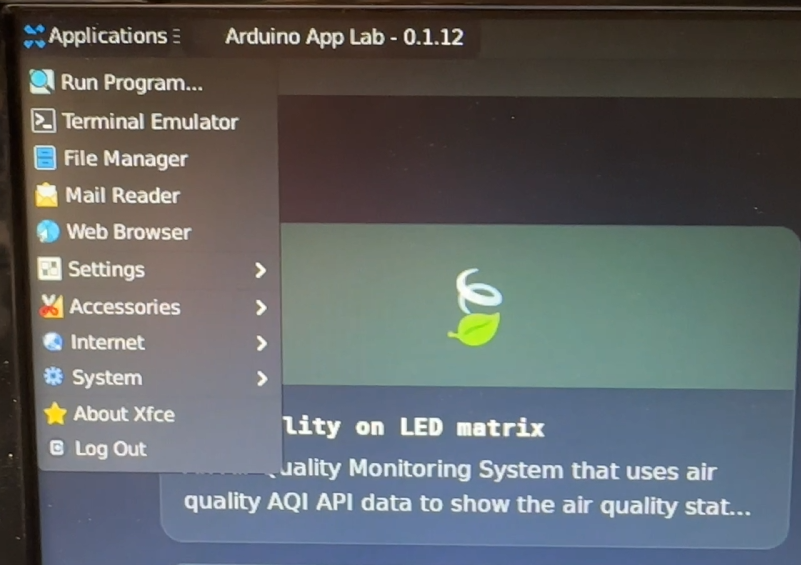

App Lab Desktop Oberfläche:

Also dritter Start der App Lab und Passwort setzen. Dabei wird klar das lokaler Single Board User und App Lab User getrennt verwendet werden.

Eine Desktop Oberfläche erscheint mit 4 Reiter:

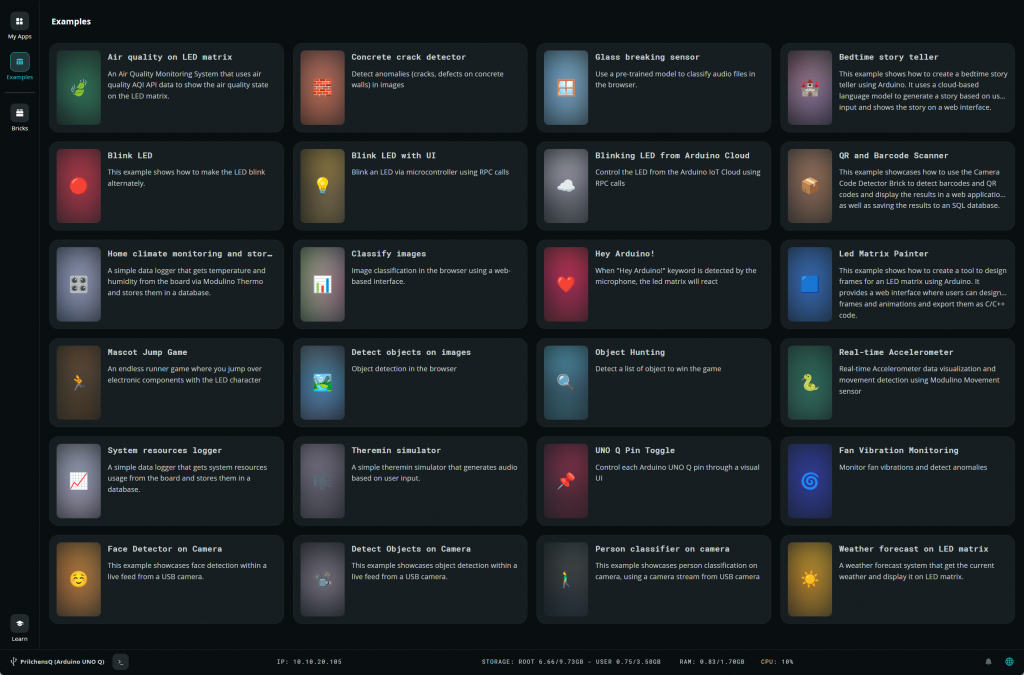

Hier die Ansicht der Beispiele ais Vers 0.3.2

Die My Apps ist noch ohne Inhalt.

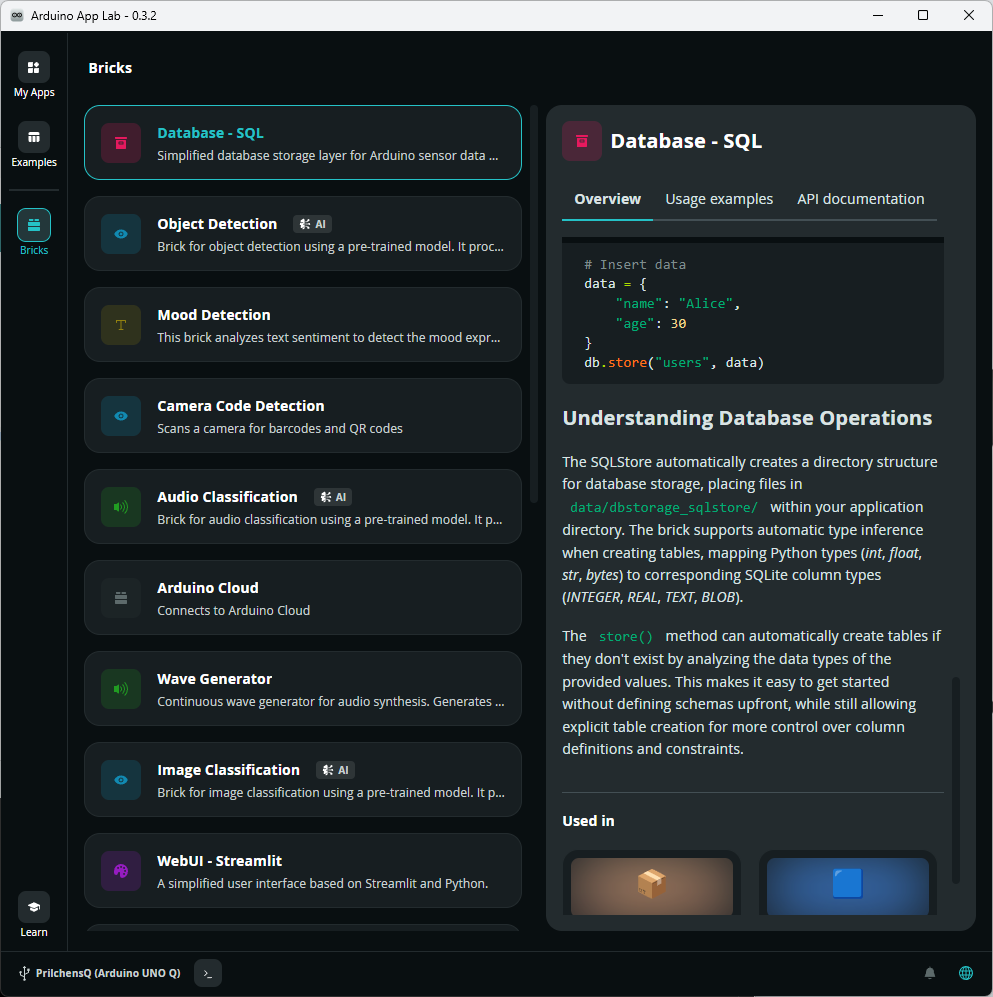

Aber kaum öffnet sich die Bricks-Ansicht, macht das Maker-Herz Luftsprünge – so viel Potenzial auf einen Blick 🙂 Mal schauen was damit alles möglich ist:

und zum Kennenlernen einige Tutorials

Jetzt kann die Testreihe beginnen. Unter MyApps erstelle ich meine erste App:

Den unveränderten Sketch aus der IDE wird nun unter Files/sketch.ino eingefügt.

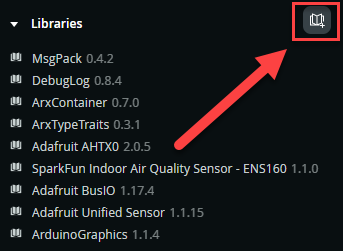

Dann die fehlenden Bibliotheken:

Und gestartet wird mit Klick auf

Funktioniert wie mit der Arduino IDE. 🙂

Nun MCU und MPU verbinden und nutzen:

Unter der Haube werkelt jetzt eine brauchbare MPU: Neben dem gewohnten Mikrocontroller (für die Echtzeit-Spielereien) sitzt eine Quad-Core ARM CPU mit integrierter GPU, die eine abgespeckte Linux Distribution auf einem eMMC-Flashspeicher bereitstellt – Geschätzte Lesegeschwindigkeit: Bis zu 250 MB/s.

Damit kannst du nicht nur Python skripten, sondern auch KI-Modelle ausführen, Bildverarbeitung machen oder Webserver hosten. Und das alles direkt auf dem Board, ohne externe Rechner oder Cloud-Gedöns.

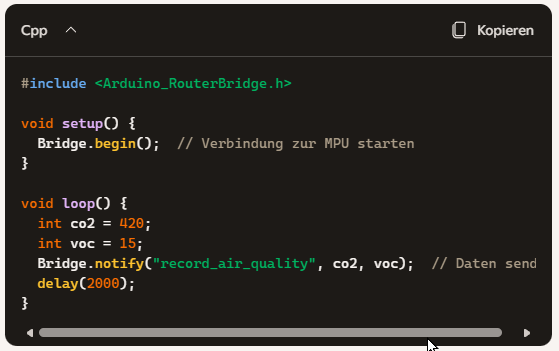

Um nun mal zu testen, wie ich jetzt die mit der MCU ausgelesenen CO2 Werte, dann an einem von der MPU erstellten Webserver zu übergeben, sollte man wissen, das hier so eine Art Brücke zwischen den beiden Welten erstellt werden muss.

Damit das gemeinsam funktioniert, wird eine Arduino Bridge RPC-Bibliothek benötigt.

Das muss dann in etwa so in den bereits funktionierenden Sketch hinzugefügt werden:

und so in etwa sieht dann das benötigte Python Skript aus, damit es auf der MPU läuft:

So arbeiten C++ und Python Hand in Hand.

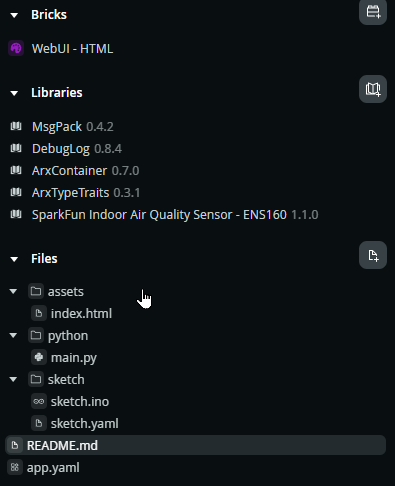

Da ich die Ausgabe der CO2 Werte in jedem Browser meines Netzwerkes als Webseite sehen möchte,

installiere ich als erstes das Brick WebUI-HTML. Bricks sind modulare Bausteine in der neuen Entwicklungsumgebung, mit denen du deinem Projekt gezielt Funktionen hinzufügen kannst – ganz ohne komplexe Konfiguration oder manuelles Setup. So zumindest der zukünftige Plan.

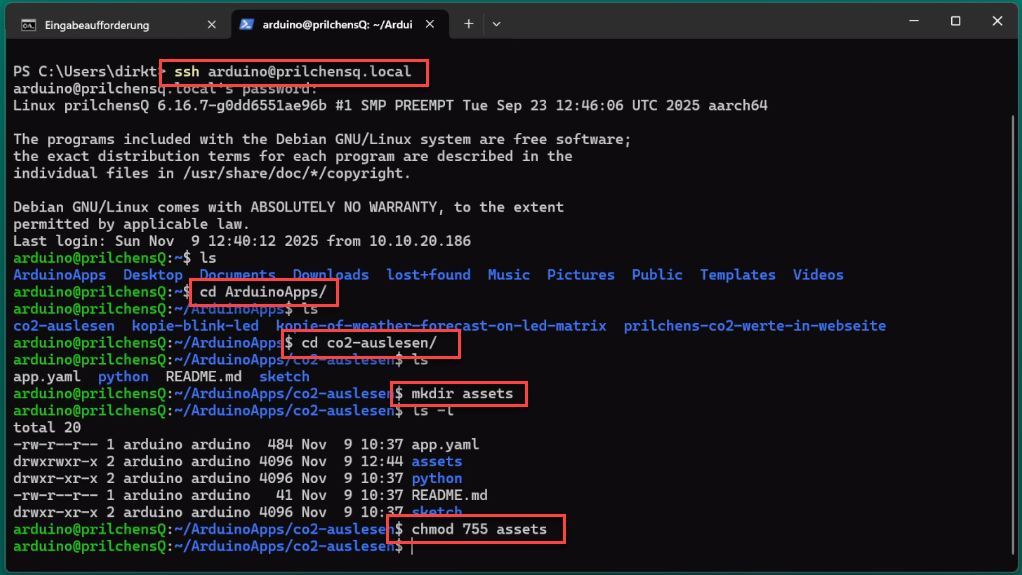

Problem: Das notwendige Verzeichnis assets wurde nicht beim hinzufügen des WebUI Brick hinzugefügt.

Dann lege ich nun manuell mit dem File Manager ein assets Verzeichnis an, um gleich eine index.html Datei darin hinein zulegen. (Alternativ Lösung wie fehlender Ordner per SSH angelegt werden kann, siehe weiter unten)

Vollständiger C++ sketch.ino in das Sketch Verzeichnis legen:

#include <Wire.h>

#include <SparkFun_ENS160.h>

#include <Arduino_RouterBridge.h>

SparkFun_ENS160 ens160;

void setup() {

Wire.begin();

Bridge.begin();

ens160.begin();

ens160.setOperatingMode(SFE_ENS160_RESET);

delay(100);

ens160.setOperatingMode(SFE_ENS160_STANDARD);

}

void loop() {

if (ens160.checkDataStatus()) {

int co2 = ens160.getECO2();

int voc = ens160.getTVOC();

Bridge.notify("record_air_quality", co2, voc);

}

delay(2000);

}Vollständiges Python Skript main.py in das python Verzeichnis legen:

from arduino.app_utils import App, Bridge, Logger

from arduino.app_bricks.web_ui import WebUI

import time

# Logger initialisieren

logger = Logger("air-quality-dashboard")

logger.info("Starte Luftqualitäts-App...")

# WebUI starten

web_ui = WebUI()

# Globale Datenstruktur für aktuelle Werte

latest_data = {

"co2": None,

"voc": None,

"timestamp": None

}

# REST-API-Endpunkt für JSON-Abruf

web_ui.expose_api("GET", "/air_quality", lambda: latest_data)

logger.info("API-Endpunkt /air_quality bereitgestellt")

# WebSocket: sende Daten bei Verbindung

def on_client_connect(sid):

logger.debug(f"Client verbunden: {sid}")

web_ui.send_message("air_quality", latest_data)

web_ui.on_connect(on_client_connect)

# Bridge-Funktion vom Mikrocontroller

def record_air_quality(co2: int, voc: int):

logger.debug(f"Empfangen: CO₂={co2} ppm, VOC={voc} ppb")

latest_data["co2"] = co2

latest_data["voc"] = voc

latest_data["timestamp"] = time.time()

try:

web_ui.send_message("air_quality", latest_data)

logger.debug("Werte an WebUI gesendet")

except Exception as e:

logger.warning(f"WebUI-Sendung fehlgeschlagen: {e}")

# Bridge registrieren

Bridge.provide("record_air_quality", record_air_quality)

logger.info("Bridge-Funktion 'record_air_quality' registriert")

# App starten

App.run()Vollständiger HTML-Code für index.html Datei:

<!DOCTYPE html>

<html lang="de">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>CO₂- und VOC-Werte</title>

<style>

body {

font-family: Arial, sans-serif;

text-align: center;

margin-top: 50px;

background: #f4f4f4;

}

.card {

display: inline-block;

background: white;

padding: 20px 40px;

border-radius: 12px;

box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);

}

h1 { color: #0077cc; }

.value { font-size: 2em; margin: 10px 0; }

.timestamp { color: #888; font-size: 0.9em; }

</style>

</head>

<body>

<div class="card">

<h1>💨 Luftqualität</h1>

<div>CO₂: <span id="co2" class="value">–</span> ppm</div>

<div>VOC: <span id="voc" class="value">–</span> ppb</div>

<div class="timestamp" id="time"></div>

</div>

<script>

async function updateData() {

try {

const response = await fetch("/air_quality");

const data = await response.json();

document.getElementById("co2").textContent = data.co2;

document.getElementById("voc").textContent = data.voc;

const date = new Date(data.timestamp * 1000);

document.getElementById("time").textContent =

"Zuletzt aktualisiert: " + date.toLocaleTimeString();

} catch (err) {

console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", err);

}

}

updateData();

setInterval(updateData, 5000); // alle 5 Sekunden neu laden

</script>

</body>

</html>(Diese drei Dateien sind auch bei Github online)

Jetzt wieder mit

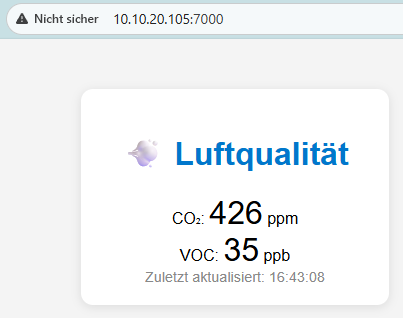

hochladen und starten und dann kann in jedem Browser meines Netzwerkes die Luftqualität abgerufen werden:

Und hiermit sieht man, das die Übergabe vom Controller zum Prozessor funktioniert.

Dritte Testreihe: Arduino als Mini-PC

Wie inzwischen nun verstanden, werkelt unter der Haube jetzt eine brauchbare MPU.

Neben dem gewohnten Mikrocontroller (für die Echtzeit-Projekte) sitzt eine Quad-Core ARM CPU plus 2GB RAM mit integrierter GPU Qualcomm Adreno 702 für die grafische Ausgabe (max1680x720 Pixel), die eine abgesteckte Linux Distribution auf einem eMMC-Flashspeicher bereitstellt. (Geschätzte Lesegeschwindigkeit: Bis zu 250 MB/s)

Damit kannst du nicht nur Python skripten, sondern auch KI-Modelle ausführen, Bildverarbeitung machen oder Webserver hosten. Und das alles direkt auf dem Board, ohne externe Rechner oder Cloud-Gedöns.

Auch hier ist die Entwicklungsumgebung App Lab Lokal zu finden und kann nach dem Booten, direkt gestartet werden.

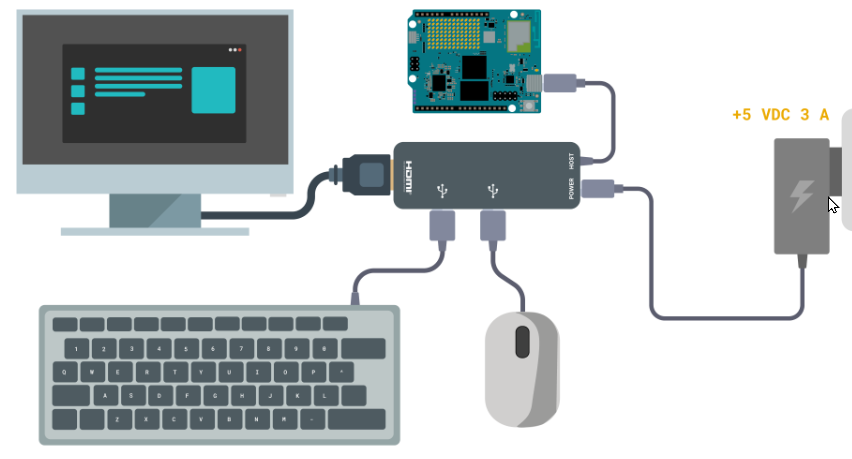

Um jetzt dieses kleine Board als Mini-PC zu verwenden, wird noch ein USB-C Dongle mit externer Stromversorgung benötigt, damit ich Tastatur, Maus und Monitor per HDMI anschließen kann. Für die Stromversorgung habe ich dieses Netzteil verwendet.

Erster Start beginnt mit Eingabeaufforderung für User „arduino“ mit Erzeugen eines neuen Passwortes.

Danach Tastatur Sprache abgefragt und mit dem lokalen kabellose Netzwerk WiFi verbunden.

Und schon kann die grafische Oberfläche von Debian GNU/Linux 13 (trixie) Umgebung verwendetet werden.

Das Bild zeigt noch die alte App Lab Version. Inzwischen Vers. 0.3.2.

Die Debian Linux Lösung ist wie ein kleiner Singleboard Computer, der als eigenständige Lösung betrieben werden kann.

Ob Update mit sudo apt update und sudo apt upgrade ausgeführt werden sollte, ist fraglich da manche Systempakete wohl angepasst sind.

Denke ein volles dist-upgrade könnte eventuell App Lab beschädigen.

Arduino liefert derzeit eigene Updates über App Lab + CLI aus

Remote Verbindung per App Lab

Während dieser Arbeit mit dem Single Board Computer, konnte ich gleichzeitig vom PC mich remote über die App Lab mit dem Board verbinden und habe Testweise den Sketch Blink erfolgreich ausgeführt. Man sieht nur die App Lab GUI. Aktuell kein Remote Zugriff auf GUI von Linux. Per SSH geht es.

Alternativ Lösung wie fehlender Ordner per SSH angelegt werden kann

Per SSH aus dem Windows Terminal / Eingabeaufforderung

mit User/Board-name (ssh arduino@prilchensq.local) oder mit IP-Adresse geht auch:

Youtube – Video:

Arduino Uno Q Updates:

12.11.2025 Aktualisierung der Dokumentation: ABX00162-ABX00173-datasheet.pdf

22.11.2025 Arduino IDE Board Library Update von Vers. 0.51 auf Plattform arduino:zephyr@0.52.0 auf Windows PC

22.11.2025 Mini-PC Linux lokal Update auf arduino:zephyr@0.52.0

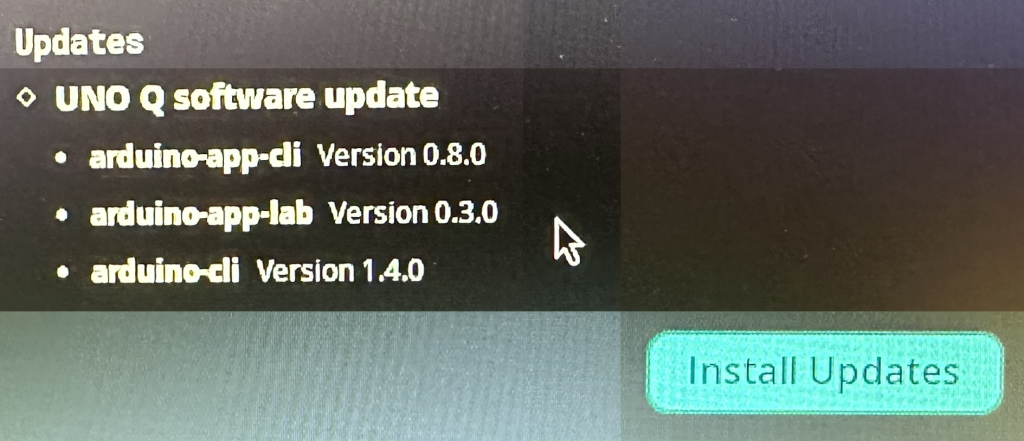

14.12.2025 arduino-app-cli Update auf Vers 0.8.0. Spezielles Tool das die beiden „Gehirne“ des UNO Q – den klassischen Mikrocontroller (STM32) und das Linux‑System (Qualcomm ARM‑CPU) verbindet und zum verwalten und auszuführen.

- Die neue CLI‑Version bringt vor allem Fehlerkorrekturen und Robustheit beim Bauen, Installieren und Aktualisieren von Apps, insbesondere in komplexeren Projekten mit mehreren Abhängigkeiten.

- Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Verwaltung von Plattformen/Bibliotheken und der Konsolenausgabe, was den Entwicklungs‑ und Deployment‑Workflow rund um den UNO Q insgesamt zuverlässiger und übersichtlicher macht.

14.12.2025 arduino-app-lab Update auf Vers 0.3.0 für visuelle Umgebung für das UNO Q‑Board: Kombination von Modulen („Bricks“) mit KI‑Modellen. Unterstützt C++‑Skizzen und Python. Open Source unter GPL 3.0.

- Es gibt deutlich mehr Bricks, etwa für Kamera‑/Vision, AI‑Modelle, Web‑UI und ähnliche Funktionsblöcke, sodass sich komplexere UNO‑Q‑Apps mit weniger eigenem Code zusammenklicken lassen.

- Die Anzahl und Vielfalt der fertigen Example‑Apps für den UNO Q wurde ausgebaut, was das Lernen und schnelle „Nachbauen“ typischer KI‑ und IoT‑Anwendungen stark erleichtert.

14.12.2025 arduino-cli Update auf Vers 1.4.0 für Kommandozeilen‑Interface für alle Arduino‑Boards mit allen IDE‑Funktionen: Skizzen erstellen, kompilieren, hochladen, Bibliotheken und Boards verwalten.

21.12.2025 arduino-IDE Update auf Vers 2.3.7.

21.12.2025 arduino-app-cli Update auf Vers 0.8.1.

21.12.2025 arduino-app-lab Update auf Vers 0.3.2

21.12.2025 arduino-router Update auf Vers 0.5.4.

03.01.2026 arduino-unoq-radio-firmware Update auf Vers 0.6.1